«L’arte precede il progresso». Nel 75° anniversario della nascita di Iosif Brodskij

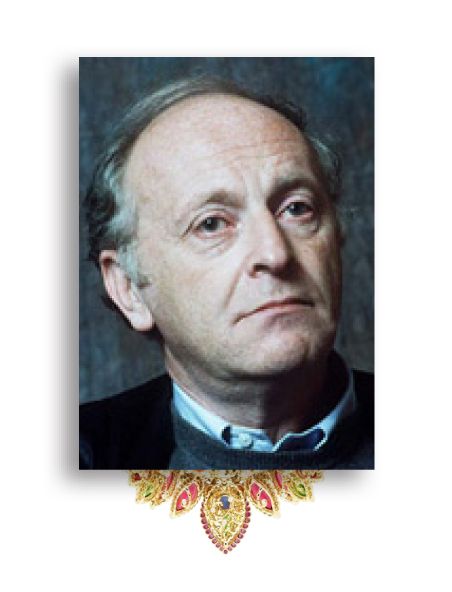

Iosif Aleksandrovič Brodskij nacque a Leningrado (oggi San Pietroburgo) il 24 maggio 1940 e morì a New York il 28 gennaio 1996, dove visse la maggior parte della sua vita dopo essere stato perseguitato dal regime sovietico dal 1963 fino all'esilio nel 1972. È stato un poeta, saggista e drammaturgo russo, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1987 con la motivazione: «Per una produzione onnicomprensiva, intrisa di chiarezza di pensiero e intensità poetica». Nel 1991 fu nominato «poeta laureato» dalla Biblioteca del Congresso e riabilitato in patria nell'anno della disgregazione dell'Urss. Scrisse principalmente in russo, fatta eccezione per i saggi, che scrisse in inglese. È considerato uno dei maggiori poeti russi del XX secolo e l'unico ad essere già entrato di diritto tra i classici. Nel 2016 ricorrono il 20° anniversario della sua morte e il 25° anniversario della dissoluzione dell'Urss, un evento, quest'ultimo, dalle dimensioni tragiche, per il quale fu ignorato il diritto internazionale. Davvero: «Oltre il Volga non c'è più terra»?

Per una persona che per tutta la sua esistenza ha anteposto la vita privata a qualsiasi ruolo pubblico, per una persona che in virtù di questa scelta si è spinta abbastanza lontano - lontano anche dalla patria, giacché è meglio essere l’ultimo dei falliti in una democrazia che martire o maître à penser in una tirannia - trovarsi improvvisamente su questa tribuna costituisce un grande imbarazzo e una grande prova.

Questa sensazione è accresciuta non tanto dal pensiero di quelli che sono stati qui prima di me, quanto dal ricordo di quelli a cui tale onore non è toccato, che non hanno potuto rivolgersi, come suol dirsi, urbi et orbi da questa tribuna e il cui silenzio sembra cercare invano uno sbocco dentro di noi.

L’unica cosa che possa farmi rassegnare a una simile posizione è la semplice considerazione che - per ragioni anzitutto stilistiche - uno scrittore non può parlare per un altro scrittore, tanto meno un poeta per un altro poeta. Se apparissero su questa tribuna Osip Mandel’stam, Marina Cvetaeva, Robert Frost, Anna Achmatova, Wystan Auden, essi parlerebbero spontaneamente di se stessi e, forse, proverebbero anch’essi un certo imbarazzo.

Queste ombre mi turbano continuamente, mi turbano anche oggi. In ogni caso, esse non mi incoraggiano all’eloquenza. Nei miei momenti migliori mi sembra di essere una sorta di loro somma, una somma però sempre minore di uno qualsiasi di loro preso separatamente. Perché essere migliore di loro sulla carta è impossibile, è impossibile esserlo anche nella vita, e sono proprio le loro vite, per quanto tragiche e amare siano state, a costringermi spesso - più spesso del necessario - a dolermi del moto del tempo. Se l’altro mondo esiste - e io non sono in grado di negare loro la possibilità di una vita eterna più di quanto non lo sia di dimenticare la loro esistenza a questo mondo - se l’altro mondo esiste, spero che mi perdoneranno, e perdoneranno assieme la qualità di ciò che mi accingo a esporre: in fin dei conti, il merito della nostra professione non si misura con il comportamento tenuto su una tribuna.

Ho fatto soltanto cinque nomi - coloro la cui opera e i cui destini mi sono cari già per il solo fatto che, non fosse stato per loro, io non sarei valso gran ché, né come uomo né come scrittore: in ogni caso oggi non mi troverei qui. Di loro, di queste ombre - o meglio: fonti di luce - ce ne sono state certo più di cinque, e ognuna di esse è capace di imporre agli altri il silenzio più assoluto. Il loro numero è grande nella vita di ogni letterato consapevole, ma nel mio caso si raddoppia, grazie alle due culture alle quali, per volere della sorte, appartengo.

Se c’è qualcosa che l’arte insegna (all’artista in primo luogo), è proprio l’individualità dell’esistenza umana. Essendo la più antica - la più vera - forma di iniziativa, volente o nolente essa stimola nell’uomo proprio il suo senso dell’individualità, unicità e peculiarità - trasformandolo da animale sociale in individuo. Molte cose si possono spartire: il pane, il giaciglio, le convinzioni, l’amata - ma non i versi, ad esempio, di Rainer Maria Rilke. La produzione artistica, in special modo la letteratura e la poesia in particolare, si rivolge all’uomo in presa diretta, senza intermediari. Proprio per questo non vedono di buon occhio l’arte in generale, la letteratura in special modo e in particolare la poesia, gli assertori del bene universale, i signori delle masse, gli araldi della necessità storica. Perché là dove è passata l’arte, dove si sono letti versi, in luogo dell’atteso consenso e unanimità, essi scoprono indifferenza e dissenso, in luogo della risolutezza e dell’azione - distrazione e disgusto. In altre parole, nei cerchietti che gli assertori del bene universale e i signori delle masse fanno di tutto per adoperare, l’arte iscrive «un punto, un altro punto, una virgola e un meno», trasformando ogni cerchietto in un piccolo volto, magari non sempre affascinante, ma umano.Parlando della propria Musa, il grande Baratynskij la definì colei che possiede «del volto un’espressione non comune». Nell’acquisizione di questa espressione peculiare sta, evidentemente, il senso dell’esistenza individuale, poiché a tale peculiarità è come se già fossimo geneticamente predisposti. Indipendentemente dal fatto che un uomo sia uno scrittore o un lettore, il suo compito consiste prima di tutto nel vivere la propria vita, e non una vita imposta o ordinata dal di fuori, anche se dotata della più nobile delle apparenze. Ognuno di noi ne ha infatti solo una, e sappiamo bene con che cosa tutto finisce. Sarebbe increscioso consumare quest’unica occasione nella ripetizione dell’apparenza altrui, dell’esperienza altrui, nella tautologia - tanto più increscioso in quanto gli araldi della necessità storica, su istigazione dei quali l’uomo è pronto ad acconsentire a questa tautologia, non riposeranno insieme a lui nella tomba e non lo ringrazieranno.

La lingua, e, mi sembra, la letteratura, sono cose più antiche, ineluttabili e durevoli di qualsiasi forma di organizzazione sociale. L’indignazione, l’ironia o l’indifferenza spesso espresse dalla letteratura nei confronti dello Stato sono in sostanza la reazione di ciò che è costante, o per meglio dire illimitato, nei confronti di ciò che è transitorio, limitato. D’altra parte, almeno fino a quando lo Stato si permetterà di intromettersi nelle faccende della letteratura, la letteratura avrà il diritto di intromettersi nelle faccende dello Stato. Il sistema politico, la forma dell’organizzazione sociale, come ogni sistema in generale, è per definizione una forma del tempo passato che cerca di legarsi al presente (e spesso anche al futuro), e l’uomo, la cui professione è la lingua, è l’ultimo che possa permettersi di dimenticarlo. Il vero pericolo per lo scrittore è rappresentato non tanto dalla possibilità (spesso realtà) di essere perseguitato da parte dello Stato, quanto dalla possibilità di risultare ipnotizzato dai suoi contorni (dello Stato), mostruosi o suscettibili di cambiamento per il meglio, ma sempre transitori.

La filosofia dello Stato, la sua etica, per non parlare della sua estetica, sono sempre lo «ieri»; la lingua, e la letteratura sono sempre l’«oggi» e spesso - soprattutto nel caso dell’ortodossia di questo o quel sistema politico - addirittura il «domani». Uno dei meriti della letteratura sta proprio nell’aiutare l’uomo a precisare l’epoca della propria esistenza, a distinguersi nella folla sia dei predecessori che dei propri simili, a evitare la tautologia, cioè il destino altrimenti noto sotto l’onorevole nome di «vittima della storia».

Ciò che rende straordinaria l’arte in generale e la letteratura in particolare, distinguendola dalla vita, è il fatto che essa evita sempre le ripetizioni. Nella vita comune voi potete raccontare per tre volte lo stesso aneddoto e risultare tutte e tre le volte, avendo suscitato le risa, l’anima della compagnia. Nell’arte una simile forma di comportamento si chiama cliché.

L’arte è un’arma senza rinculo, e il suo sviluppo non è determinato dall’individualità dell’artista, ma dalla dinamica e dalla logica del materiale stesso, dal destino precedente dei mezzi che debbono trovare (o che suggeriscono) ogni volta una soluzione estetica qualitativamente nuova. Possedendo una genealogia, una dinamica, una logica e un futuro propri, l’arte non è sinonimo della storia ma, nel migliore dei casi, è parallela a essa, e il mezzo della sua esistenza è rappresentato appunto dalla creazione di una realtà estetica ogni volta nuova. Ecco perché essa spesso «precede il progresso», precede la storia, lo strumento fondamentale della quale è - dobbiamo forse scomodare Marx? - proprio il cliché. [...]

«Com'è possibile scrivere poesie dopo Auschwitz?», - chiede Adorno, e chi conosce la storia russa può ripetere la stessa domanda sostituendovi il nome del lager - ripeterla probabilmente, persino a maggior diritto, giacché la quantità di persone perite nei lager staliniani supera di gran lunga quella delle persone perite nei lager tedeschi. «E come si può fare colazione dopo Auschwitz?», - replicò il poeta americano Mark Strand. La generazione alla quale appartengo, in ogni caso, è stata capace di scrivere questa poesia.

Questa generazione - la generazione nata appunto mentre i forni di Auschwitz lavoravano a pieno ritmo, mentre Stalin si trovava allo zenit del suo potere divino, assoluto, che sembrava essere stato sanzionato dalla stessa natura - venne al mondo, secondo ogni indizio, per continuare ciò che in teoria doveva essere stato troncato in quei forni e nelle anonime tombe comuni dell’arcipelago staliniano. Il fatto che non tutto sia stato troncato - almeno in Russia - è in notevole misura merito della mia generazione, e io sono orgoglioso di appartenerle non meno di quanto lo sia di trovarmi qui oggi. Il fatto stesso di trovarmi qui oggi è un riconoscimento dei meriti di questa generazione nei confronti della cultura; ricordando Mandel’štam, aggiungerei - nei confronti della cultura universale. Guardandomi indietro, posso dire che abbiamo iniziato in un luogo desolato - anzi, che spaventava per la sua desolazione - e che più intuitivamente che consapevolmente abbiamo cercato appunto di ricreare l’effetto della continuità della cultura, di ricostruire le sue forme e i suoi tropi, di colmare le sue poche forme superstiti e spesso completamente compromesse con i nostri contenuti nuovi, o che apparivano tali.

Esisteva probabilmente un’altra via - la via dell’ulteriore deformazione, della poetica dei frantumi e delle rovine, del minimalismo, del corto respiro. Se l’abbiamo rifiutata, non è affatto perché ci sembrasse una via di autodrammatizzazione, o perché fossimo animati dall’idea della conservazione della nobiltà ereditaria delle forme di cultura a noi note, equivalenti nella nostra coscienza alle forme della dignità umana. L’abbiamo rifiutata perché in realtà la scelta non era nostra, ma della cultura - e questa scelta era di nuova estetica e non morale. Certo, per l’uomo è più naturale ragionare su se stesso non come strumento della cultura, ma viceversa come suo creatore depositario. Ma se oggi io affermo il contrario non è perché sono affascinato dall’idea di parafrasare a distanza di secoli Plotino, lord Shaftesbury, Schelling o Novalis, ma perché, chiunque sia, il poeta sa sempre che quello che nel linguaggio comune si chiama voce della Musa è in realtà un’imposizione della lingua; che non è la lingua a essere il suo strumento, ma lui stesso a essere il mezzo usato dalla lingua per la prosecuzione della propria esistenza. La lingua infatti - anche immaginandola come un essere animato (il che sarebbe perfettamente giusto) - non è capace di scelta etica.

L’uomo si mette a comporre versi per varie ragioni: per conquistare il cuore dell’amata, per esprimere il proprio rapporto con la realtà che lo circonda, sia esso il paesaggio o lo Stato, per fissare lo stato d’animo in cui si trova in un determinato momento, per lasciare - come egli pensa in quell’istante - una traccia sulla terra. Egli ricorre a questa forma - la poesia - per motivi il più delle volte inconsciamente mimetici: il nero grumo verticale di parola in mezzo al foglio di carta bianca ricorda evidentemente all’uomo la propria posizione nel mondo, la proporzione tra lo spazio e il proprio corpo. Ma, indipendentemente dai motivi per i quali egli mette mano alla pena, e indipendentemente dall’effetto prodotto da ciò che ne scaturisce sull’uditorio, per quanto grande o piccolo esso sia, l’immediata conseguenza di questa iniziativa è la sensazione di entrare in diretto contatto con la lingua, anzi la sensazione di diventare immediatamente dipendente da essa, da tutto ciò che attraverso di essa è già stato espresso, scritto, realizzato.

È questa una dipendenza assoluta, dispotica, ma che in compenso emancipa. Essendo infatti sempre più vecchia dello scrittore, la lingua possiede in più una colossale forza centrifuga trasmessale dal suo potenziale temporale - cioè da tutto il tempo che ha davanti. Questo potenziale è determinato non tanto dalla composizione quantitativa della nazione che parla quella lingua, sebbene anche da questo, quanto dalla qualità della poesia in essa composta. Basta ricordare gli autori dell’antichità greca e romana, basta ricordare Dante. Ciò che oggi viene composto in russo o in inglese, ad esempio, garantisce l’esistenza di queste lingue nel corso dei millenni a venire. Il poeta, ripeto, è il mezzo per far sì che la lingua esista. O, come disse il grande Auden, egli è colui per mezzo del quale la lingua vive. Morirò io che scrivo questi versi, morirete voi che li leggete, ma la lingua nella quale voi li leggete rimarrà, non solo perché essa è più durevole dell’uomo, ma anche perché si è adattata meglio alle metamorfosi.

Chi scrive versi li scrive tuttavia non perché conti sulla gloria postuma, anche se spesso spera che la sua poesia sopravviva, magari per qualche tempo. Chi scrive versi li scrive perché la lingua gli suggerisce o semplicemente gli detta il verso successivo. Iniziando una poesia, il poeta di regola non sa come essa finirà, e rimane talvolta assai sorpreso da ciò che è venuto fuori, poiché spesso il risultato è migliore di quanto egli supponesse, la sua idea si spinge spesso più lontano di quanto egli pensasse. È questo il momento in cui il futuro della lingua interviene nel suo presente. Esistono, come sappiamo, tre metodi di conoscenza: quello analitico, quello intuitivo e il metodo utilizzato dai profeti biblici - servirsi della rivelazione. Ciò che distingue la poesia dalle altre forme letterarie è il fatto che essa utilizza simultaneamente tutti e tre i metodi (tendendo prevalentemente al secondo e al terzo), perché tutti e tre sono dati nella lingua; e talvolta per mezzo di una parola, di una rima, a chi scrive una poesia riesce a trovarsi là dove nessuno era stato prima di lui - e più lontano, forse, di quanto egli stesso desiderasse.

Chi scrive una poesia la scrive prima di tutto perché la versificazione è un colossale acceleratore della coscienza, del pensiero, della percezione del mondo. Una volta provata tale accelerazione, l’uomo non è più in grado di rinunciare a ripetere questa esperienza, diventa dipendente da questo processo, come si diventa dipendenti dai narcotici o dall’alcool. L’uomo che si trova in una simile dipendenza dalla lingua è quello che si chiama un poeta.

(Dal discorso per il Nobel di Iosif Brodskij «Un volto non comune», 1987 - In «Dall'esilio», Adelphi Edizioni, 1988)

<< Torna Indietro |

|

|